E. Crispolti. Per il sincretismo iconico memoriale di Pirozzi, inoltrandosi nel Duemila

in E. Crispolti (a cura di), Giuseppe Pirozzi. Rudera: sculture in terracotta 2007-2017, San Sebastiano al Vesuvio, Editalfa, 2017, pp. 7-11

Con la scultura di Pirozzi ho un conto aperto, di attenzioni critiche e dialogo, che corre lungo oltre cinquant’anni di reciproca operatività, pur inegualmente intermittente, in particolare dipanatasi fra diverse significative occasioni propositive. Da Prospettive 2, a Roma, Ferrara, Napoli, appartenente al ciclo di rilevazioni giovanili messo su con Di Genova, nel 1966; la personale romana a Il Girasole, l’anno dopo, e le presenze in Alternative Attuali 3, nel Castello Spagnolo de L’Aquila, nel 1968, e poi in Napoli Situazione 75, appunto nel 1975, a Marigliano (dove, fra il molto altro, un Mimmo Paladino era ancora rappresentato da composizioni stregonesche fotografiche), e in Scultura disegnata a Roma-EUR, nella Festa Nazionale de L’Unità, nel 1984. E la mia prima attenzione al suo fare plastico si era sviluppata nel quadro di quel significativamente avvertibile subentrare di una nuova ondata di interesse per l’assai fervente situazione artistica napoletana e poi campana (oggetto di particolare attenzione e prossimità, per me romano, operante contro orizzonti d’una locale ufficialità “nazionale” che quella realtà, pur fisicamente non lontana, del tutto invece ignorava, non oltrepassando in attenzioni critiche Porta San Giovanni). E accadeva appunto verso metà dei Sessanta, dopo gli intensi miei rapporti di dialogo collaborativo con una memorabilmente creativa situazione napoletana fra un particolare ”nuclearismo” organico-gestuale (in provocatorio rapporto diretto con Baj) e sviluppi ulteriori, invece in sondaggi iconico-archetipici attorno alla vivace autoctona rivista Documento Sud, in prospettive appunto di euristica immaginativa fondata sull’attivazione di ficcanti suggestioni dal folto e coinvolgente smemorato patrimonio d’una specifica stratificata locale densa realtà antropologica.

L’ambito di una nuova fervidamente affluente situazione creativa in area napoletana era costituito infatti, da intorno la metà dei Sessanta, dalla situazione di un montante ambito di ricerca nuova costituitasi specificamente in scultura. E proprio muovendo dalle esperienze formative d’Accademia, ove il raffinato plasticismo iconico idealizzante, in vaga nostalgia di Magna Grecia, del magistero di un Emilio Greco, finiva di fatto quotidianamente messo proficuamente in causa da una concretezza d’intuita necessità di rispondenza a una diversa pressione d’usura esistenziale dal fare costante di Augusto Perez, concretamente suo quotidiano assistente. E nel 1967 lo premettevo chiaramente introducendo il catalogo della intensa personale romana di Pirozzi a Il Girasole: «mentre nella seconda metà degli anni Cinquanta e poco oltre la cultura figurativa napoletana aveva la sua giovane punta di diamante nel Gruppo 56, che fu praticamente di pittori (Biasi, Del Pezzo…, come ognun sa), negli anni più recenti, in quanto gruppo, il pensiero corre subito, nella situazione napoletana, appunto a quei giovani scultori sorti attorno a Perez».

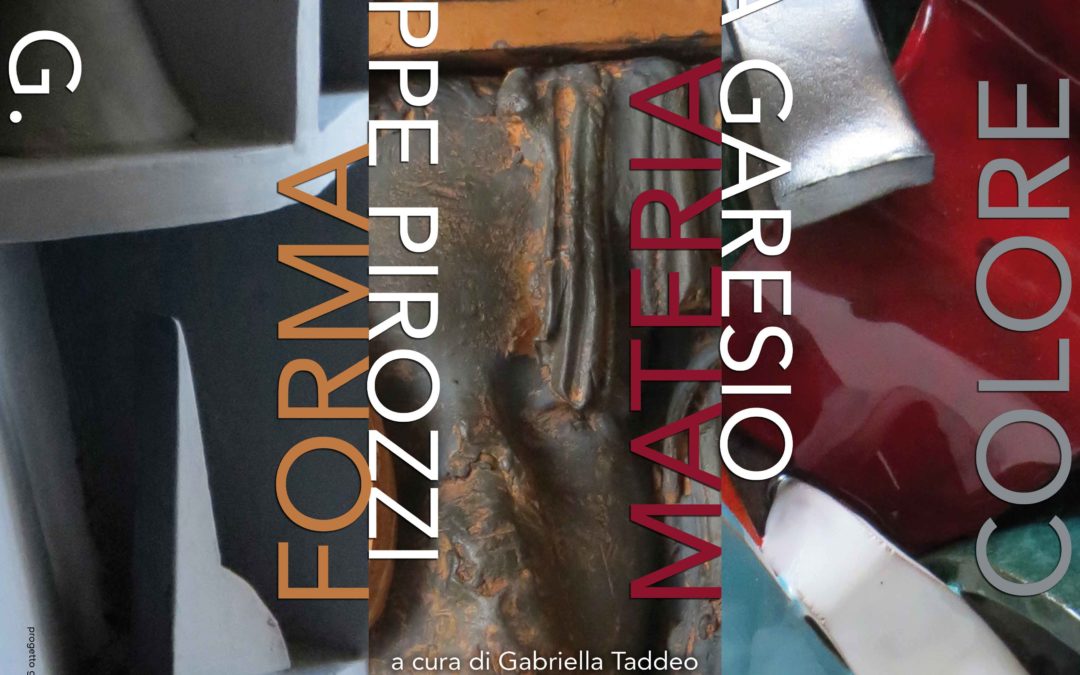

Una stimolante fattuale “lezione” pereziana influente proprio, sottolineavo, «nel suo accidentato percorso di gestazione dell’immagine, un percorso fitto di rischi, che Perez accetta in tutto il loro peso, riscattando l’immagine stessa, brano a brano, configurandola appunto sul posto». Di fatto venendone allora in particolare suggestioni d’una rudezza figurale d’implicazione quasi relittuale, fra suggestioni corporee da Pompei e novità espressive matericamente informali da proposte della giovane scultura inglese post-mooriana, fra Meadows, Butler, Paolozzi, Armitage, affermatasi già nella Biennale veneziana del 1952. La vicenda creativa plastica di Pirozzi si è, originalmente quanto coerentemente, venuta sviluppando da quella base formativa, attraverso nel tempo le occasioni d’una figuralità frammentata e associativamente compositiva, evolutivamente ricettiva di molte suggestioni, fra iconico organiche e meccanico oggettuali, in una lunga pratica modellante bronzea, e di contrastanti inserti oggettuali metallici, fino all’apertura all’inizio degli anni Duemila, d’una più colloquiale pratica della esclusiva terracotta in ricorrenti svariati “retabli” d’assemblaggi narrativo-evocativi di riferimento memoriale anche soprattutto oggettuale. Che costituiscono lo specifico di questa sua nuova articolata personale napoletana, ove il suo lungo passato risulta richiamato in presenze già istituzionalmente assestate (come visibili contemporaneamente nel Museo Novecento a Napoli che ospiterà alcuni suoi bronzi fra anni Sessanta e Duemila), e invece sono le singole imprese plastiche figuline, o le ordinate sequenze di analoghe formelle cromaticamente ingobbiate a tenere il campo, fra molteplici svariati insiemi memorialmente motivati.

Lungo gli anni Sessanta il percorso immaginativo operativo plastico di Pirozzi va da iniziali relittuali, informemente materici, rattrappiti corpi, sviluppati in echi pereziani, nella prima metà, a una significativa opzione per l’ambito dell’episodio plastico a dimensione di frammento, ove alla componente d’ascendenza organico corporea s’associa dialetticamente, in un itinerario sul filo d’un nesso memorialmente evocativo, un riferimento oggettuale ambientale (fra cornici, come appunto nel 1967 a Roma, a Il Girasole, e allusioni murarie, come nell’importante aggregazione di frammenti esplicitamente corporei ed organici, e altri oggettuali, e appunto altri ambientali d’immediatezza materica, che è un capo d’opera di quel momento quale Venerato ricordo (1966), visibile stabilmente nel medesimo Museo Novecento a Napoli. Un passaggio che segna la significativa acquisizione d’un esplicito dialogo dell’immaginario plastico pirozziano con una tradizione da barocco a barocchetto, anche proprio meridionale, utili a caratterizzare il materismo informale e a connotarlo oltre soluzioni di mero riscontro organico. Anche fra fine dei Sessanta e inizio ma soprattutto lungo la prima metà dei Settanta s’assiste al sopraggiungere, sullo scenario plastico organico-oggettuale pirozziano, d’un diverso elemento invece del tutto meccanico, dapprima in evidente antagonismo con il frammento organico. Che tuttavia, nel corso della prima metà dei Settanta, si rapporta a quest’ultimo non più contrapponendovisi ma addirittura includendolo, come riducendo l’organico stesso frammentario da protagonista a sorta di reliquiale racchiusa presenza, che sembri fuoriuscirne. D’altra parte forse immaginando altrimenti una memoria organica che corroda una rilucente presenza oggettuale geometrica. Ma ecco che alla fine dei Settanta il campo plastico pirozziano si chiarisce nei ruoli delle componenti confluenti attraverso un esplicito riferimento figurativo umano (volti, brani di corpi), in un riscontro di memorialità composita nei suoi affioramenti entro allusioni ambientali frammentariamente più esplicite. Quasi in allusione di quadri plastici, ove riaffiora anche la componente d’una complessità ambigua e conflittuale di eco manierista. Eco che si rafforza nei secondi Ottanta in proposizioni plastiche invece compatte, quasi singolarmente totemiche, la cui oggettività plastica complessa si sostanzia di presenze allusive svariate: rigogliose e piene ma anche a volte come capziose. E lungo i Novanta l’assemblagismo iconico-plastico pirozziano si complica in una scoperta affluenza non soltanto di circostanze corporee od organiche ma anche di frammenti oggettuali, più o meno riconoscibili, che spingono verso un’evidenza assemblagistica conflittualmente appunto oggettuale. Ove, lungo la prima metà del primo decennio del Duemila, le proposizioni si esplicitano in una evidenza assemblagistica iconico-oggettuale decisamente più patente.

E da metà del 2000 l’operatività plastica di Pirozzi opta radicalmente per il precedentemente inusitato, più agevole mezzo figulino, sostituendo dunque la semplice terracotta, a volte ingobbiata, al bronzo. Il che provoca un assestamento sia decantativo, sia combinativo del processo associativo memoriale che ha caratterizzato ampia parte della carriera plastica di Pirozzi. È, in tipologie differenziate, la ventina di sculture di media dimensione a tuttotondo e a rilievo, bifrontali, realizzate appunto in terracotta dal 2007 a oggi, ora collocate espositivamente nell’aula della Chiesa di Sant’Erasmo, in un’ordinata disposizione in due insiemi, a fronte dell’importante Trittico che quasi espressivamente le domina e riassume, realizzato fra 2016 e ’17. Trittico nel quale si riassume la nuova condizione operativa dell’immaginario plastico pirozziano, la cui dominante appare ora, a fronte di una materia in certo modo più elementare e certo di manipolazione diretta quale la terra, una consistente ricorrenza combinatoria oggettuale. Che si muove assemblagisticamente sul filo d’una sorta di estroversione memoriale, fra una svariata combinazione di frammentarie squadrate risultanze d’oggetti. Memoria per accumulazione interferente e compenetrante di frammenti oggettuali vagamente allusivi in una come di fatto smemorata quotidianità d’un passato appunto reificabile attraverso la ricorrente modalità di possibili combinazioni. Che nelle singole sculture di terracotta ingobbiata, utilizzando componenti differenziate sia plasticamente sia in certa misura cromaticamente, si offrono come possibilità combinatorie direi assai spesso ludico-evocative, fra oggetti, numeri e volti affioranti. Marchingegni immaginativi, nei quali con grande disinvoltura e maestria plastica, Pirozzi propone come delle occasioni di divagazione inventiva, offerte con un garbo quasi di “capriccio” appunto plastico settecentesco. In cui la componente ludico immaginativa, attraverso un riscontro sincretico di possibili ricordi e suggestioni, si fa occasione di circostanziata, plausibile, provazione plastica. Occasioni d’immaginare allusivamente, in una gamma assai ampia di invenzioni, combinazioni, soluzioni, il cui senso credo risieda tutto nell’offerta, molto svariata, d’un possibile repertorio di sapienti provocazioni plastiche combinatoriamente appunto allusive. Raramente tuttavia insinuandovisi un accento monitoriamente drammatico. Occasioni di prestigitazione plastica, le direi. Che assumono indubbiamente valenza suggestivamente più impegnativa nelle sculture di maggiori dimensioni e ingaggio costruttivo, inserite in gabbie d’allusività presentativa: di composta evocazione (come Palmira, del 2014), o di plasticità quasi divagatoria (come Levitazione, del 2015), o di monitorietà suggestiva (come Angelo ribelle, del 2015); mentre improvvisamente la situazione sembra plasticamente, tragicamente, incupirsi in verosimile allusività (come in Il rimorso, del 2016).

Mentre nell’adiacente sacrestia, Pirozzi propone un’installazione ambientale costituita dall’allestimento compattato su un’unica parete di cento piccole formelle a bassorilievo, in terracotta ingobbiata in ricca varietà cromatica. E sono le sue proposte di realizzazione più recente. La vivacità della cui breve ma evocativamente e direi umoralmente intensa e svariatissima invenzione, sia iconico-plastica che di caratterizzazione cromatica, in piccole superfici dunque variopinte ciascuna diversa e a suo modo spiazzante, costituisce, quasi attraverso un fitto regolare insieme di immaginifici, misteriosamente allusivi ex-voto, un insieme a suo modo unico, e al tempo stesso d’un di volta in volta sfogliabile insieme di pagine tanto uniche quanto complessivamente, come qui appunto, memorialmente connettibili. Realizzazioni felicemente dipanantesi fra 2012 e 2017, il cui patrimonio immaginativo sembra voler del tutto liberamente riassumere, in un succedersi di episodi di per sé singolarmente caratterizzati in densità memoriale episodica, un universo di possibili sedimentate soluzioni, affermazioni, allusioni. Differenti dunque singolarmente, nel loro creativo disordine d’affluenze appunto memoriali, matericamente sfatte e sensibili, dalla chiarezza d’iniziativa repertuale del ciclo, sviluppato fra 2010 e ’12, costituito da altre formelle di pura terracotta. Le cui folte e al confronto ordinate commistioni oggettuali caratterizzavano in soluzioni a loro modo invece d’analitica possibile chiarezza un affastellarsi di frammenti e affioramenti diversi. Come «i mille frammenti della classicità e della memoria ordinati in maestosa simmetria» aveva sottolineato Giuseppe Appella in una breve specifica monografia delle Edizioni della Cometa, apparsa nel 2011, quando le espose a Napoli. Frammenti e affioramenti forse decifrabili tracce d’un tempo remoto sì ma al confronto non altrettanto memorialmente ed emotivamente intrigante che nelle brevi vivaci preghiere, qui ricomposte appunto in grande retablo, quasi quotidianamente spendibili. Ultima suggestione emotivo-riflessiva propostaci sommessamente dall’immaginazione intensamente partecipe e plasticamente esperta di Pirozzi.